▼YouTubeでも紹介中!▼

E判定でも悔しくもなかった現役時代

勉強は、ある程度はできたけれど、偏差値60くらいで頭打ちになっていた。

しかし、そこから上げようというモチベーションはなく、部活や友達と遊ぶことが楽しかった。

高3の6月にスクーリングに来て、夏から入塾。

高校の帰りに塾に通うようになっても、まだほとんど勉強していなかった。

現役の時の模試では、阪大・神戸大はE判定。

まあいっか、と悔しい気持ちすらもなかった。

浪人するとなって、親からは大手予備校を勧められたが、スクーリングで一日落ち着いて過ごせた空間と食堂のおいしいごはんを思い出して、「ステップアップで浪人しよう」と思った。

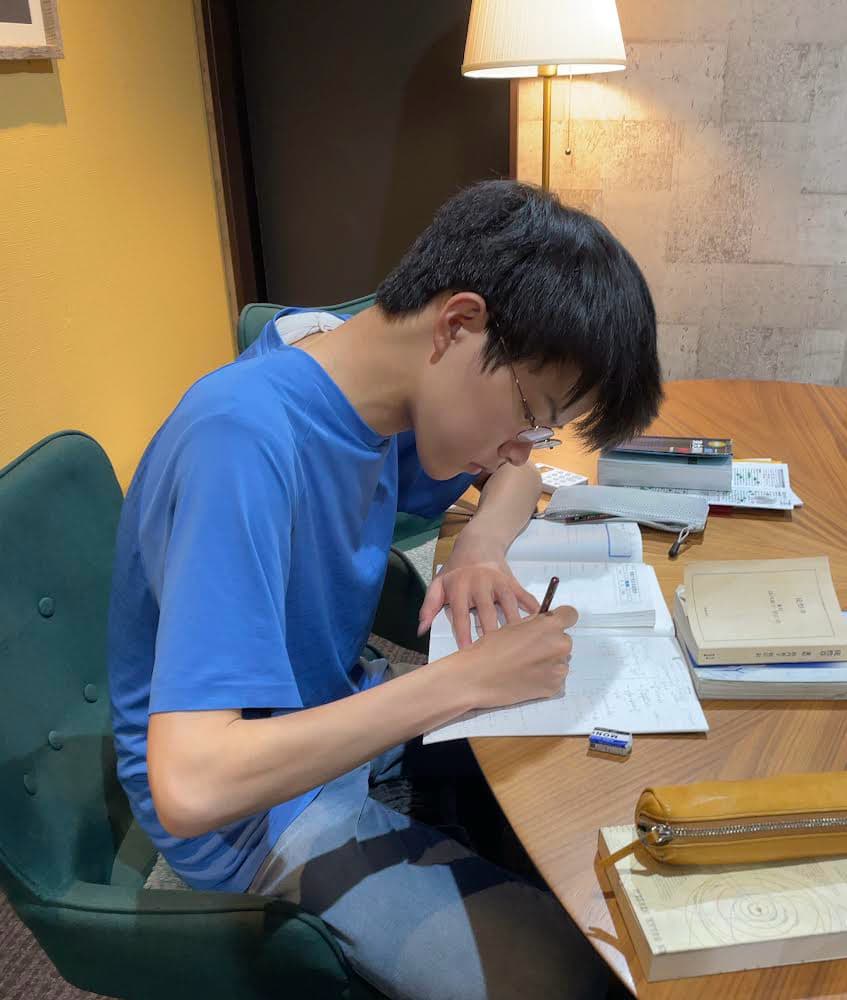

▲落ち着く共有スペース。講義室で音読をしたり、カフェ見たいにオシャレなダイニングで勉強したり。周りのみんなが勉強しているのが、やりやすかった。

基礎をなめていた

親の反対を押し切って入塾したので、早く成績を上げなければ、という焦りがあった。

だから「基礎を一つひとつ固めていく」という塾の指導方針に対して、最初は不満だった。

進学校にいたせいでプライドだけは高かったのと、医学部の試験問題は高度なことをやっているのに「それじゃ遅いじゃん」と思っていた。

ところが、実際に基礎に取り組んでみたら、それは幻想だったことに気づいた。

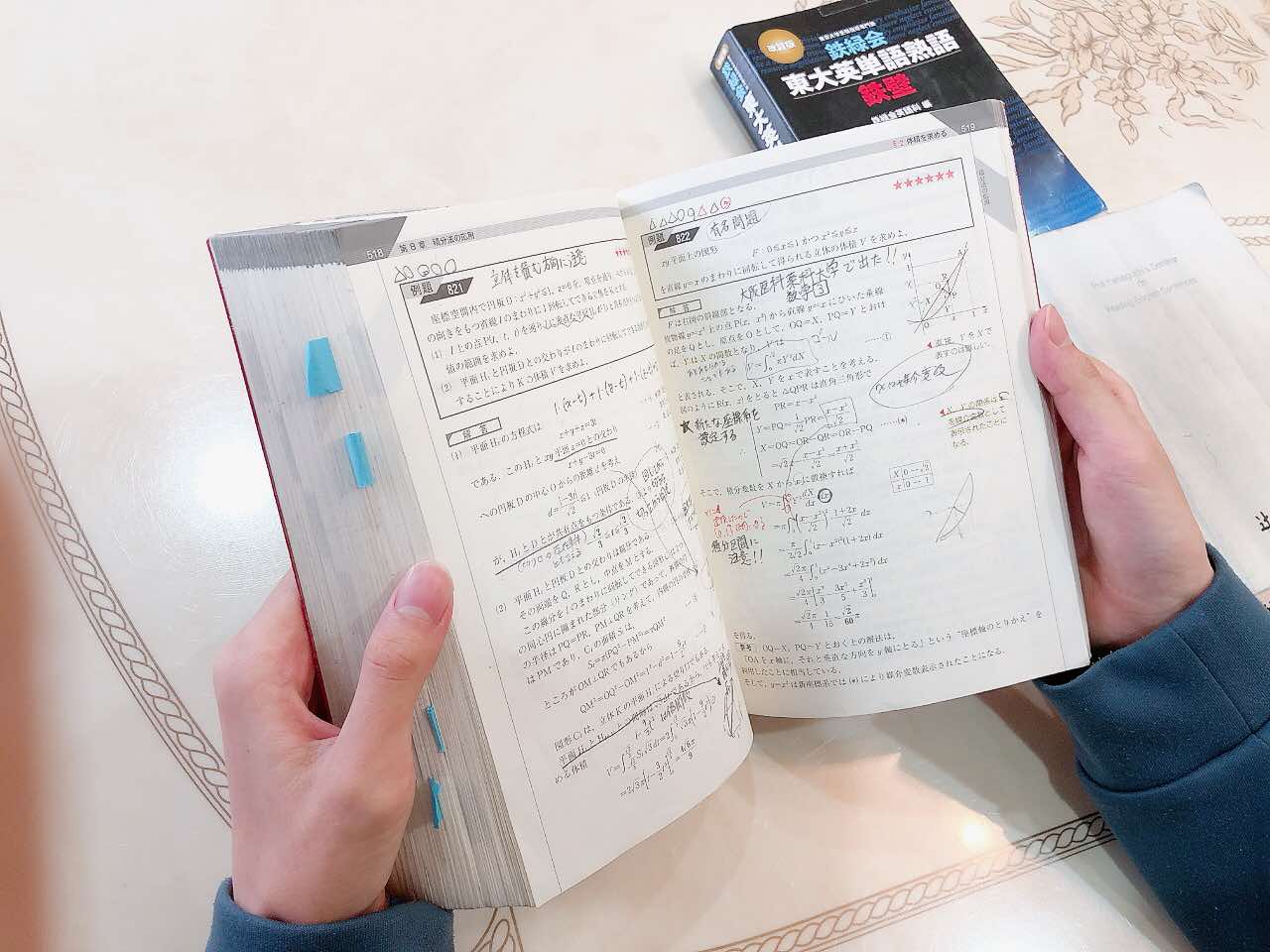

『数学の総合的研究』という、分厚い問題集を一問ずつ、さらっとパターンで覚えるのではなくて、「なぜ、この解法なのか?」「本当に理解できているか?」「どんな角度から聞かれてもいいように」ちゃんと考えて解く。

すると、その一問の応用がきく。

100パターンもあると思っていたものが、たった1パターンだとわかる。

難しいと思っていた問題でさえ、「これって基礎だったんだ!」と見抜けるようになった。

ある日の勉強会で、塾長の村田先生が教えてくれた。

「受験の準備とは、試験本番で〝考えること〟をなくすことだ。そうしたら、本番で勝手に手が動くようになる」

それを聞いて、深めるってこういうことか!とモチベーションが上がり、勉強に対する姿勢も変わった。

何より、焦らなくなった。

模試で思ったように点が取れなくても、「この一問ができなかっただけか」と自分で冷静に分析できるようになったからだ。

受験終盤が近づくにつれて、どんどん安心感が増していった。

しびれるようなプレッシャーが本番に生きた

夏には、医学部受験生を集めた「総合的研究の会」というイベントが行われた。

先生が選んだ3題を、15分間というギリギリの時間制限で解く。

しびれるようなタイムプレッシャーの中で、最後まで答えを合わせ切る感覚。

「最後の1分でこんなにできるんだ」というのが驚きだった。

それ以前は、テストの残り時間が10分となると「あー」と思ってる間に終わってしまったのが、「10分もあったらできる」「この時間でやれることをやって、得点につなげよう」と思えるようになった。

この時間の感覚は、本番に生きた。

受験生活を支えてくれたもの

一方で、肩の力を抜くことも大事にしていた。

4月と6月に参加した綾部合宿では、リラックスして過ごせた。

ときどき「映画の会」もあった。

映画で感動したり、カッコいいと思ったり、「自分は小さいことで悩んでいたな」と振り返ったり。

勉強には直接関係がなさそうだけれど、ひとつ抜け出せるような、今までと違う感覚があった。

食堂の日替わりごはんや「パティスリーゆにわ」のパンも楽しみだった。

▲特に好きなメニューは、ニトリトースト、サラダうどん、香草パン粉焼き。

▲朝、焼きたてのパンを買いに行っていた。ベーコンエピがあれば必ず買う。

先生たちには、勉強面でもメンタル面でも助けてもらった。

自分を責めてしまうクセがあり、結果が出ない時にモヤモヤして夜眠れない、頭が回らない状態で難しい問題を解こうとしてできない。

講師の阿部さんに相談すると「いっぱい挫折した方が飛躍できる」と話していただいた。

挫折しても大丈夫と思ったら、難しい問題に当たって鼻をへし折られたときも、もう一回やろう!と前向きになれた。

偏差値60を超えられない人へ

わかってなくてもパターンで覚えて解けてしまうタイプの人は、偏差値60くらいの壁に突き当たると思う。

遠回りなようでも、できないところを認めて基礎に立ちかえるのが一番の近道だ。

医学部の試験も、基礎が大半であり、基礎で差がつく。

ちゃんと自分の頭で考えて、理解を深めたらいくらでも応用できるようになる。

そのために必要な勉強法のノウハウと、落ち着いて勉強できる環境、何でも聞けて尊敬できる講師、すべてがそろっているのがミスターステップアップだ。

本気で自分を変えたい人、あと一歩突き抜けたい人におすすめしたい。