▼YouTubeでも紹介中!▼

逃げ癖を克服したら劇的UP!苦手が得意になる数学・化学の勉強法

僕は、高校3年生の秋ごろからステップアップに入塾し、

一浪で北海道大学に合格できました。

現役の頃の成績はひどいもので、

理系に進みたいのに、理系科目が苦手という状況でした。

そんな僕がどうやって成績をあげていったのか。

どうして苦手科目を「面白い」と思えるようになれたのか。

先生から、何を教わって成績が上がったのか。

自分でも驚いた体験をお伝えしようと思います。

塾長先生の一喝で弱点克服!苦手な「数Ⅲ」が上がった理由

受験勉強で、特に苦しんだのが数学でした。

理系だから、絶対必要な教科です。

でも僕は、難しい問題にぶちあたると、

時間をかけてグーーーッと粘って考えるのが苦手で

逃げてしまう、という悪い癖がありました。

もちろん、そんなことしていたら、

いつまでも成績はあがりません。

そんな悪いクセを見抜かれて

先生から渡されたのが

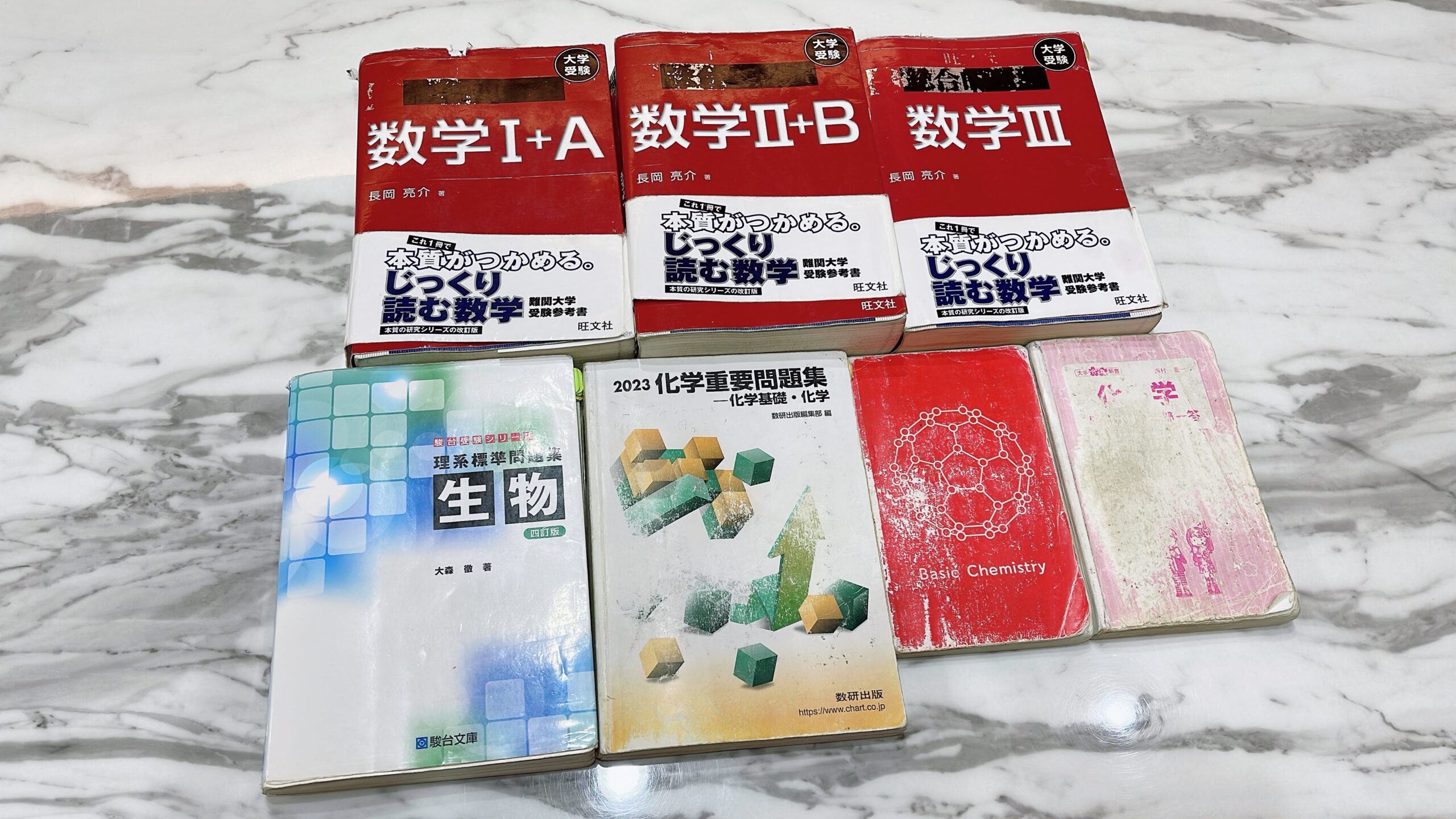

『総合的研究』という分厚い問題集でした。

難題ばかりで有名な問題集です。

国立を目指すなら、

これぐらいやらないといけないのは

分かっていましたが、

「こんな難しいの解けるようになるのかなあ・・・」って

弱気な気持ちがわきあがってきて、

なかなかやる気になれませんでした。

基礎レベルなら何とか解けましたが、

標準レベルになると、

まったく解き方が思い浮かばないんです。

とても1人では太刀打ちできなかったので、

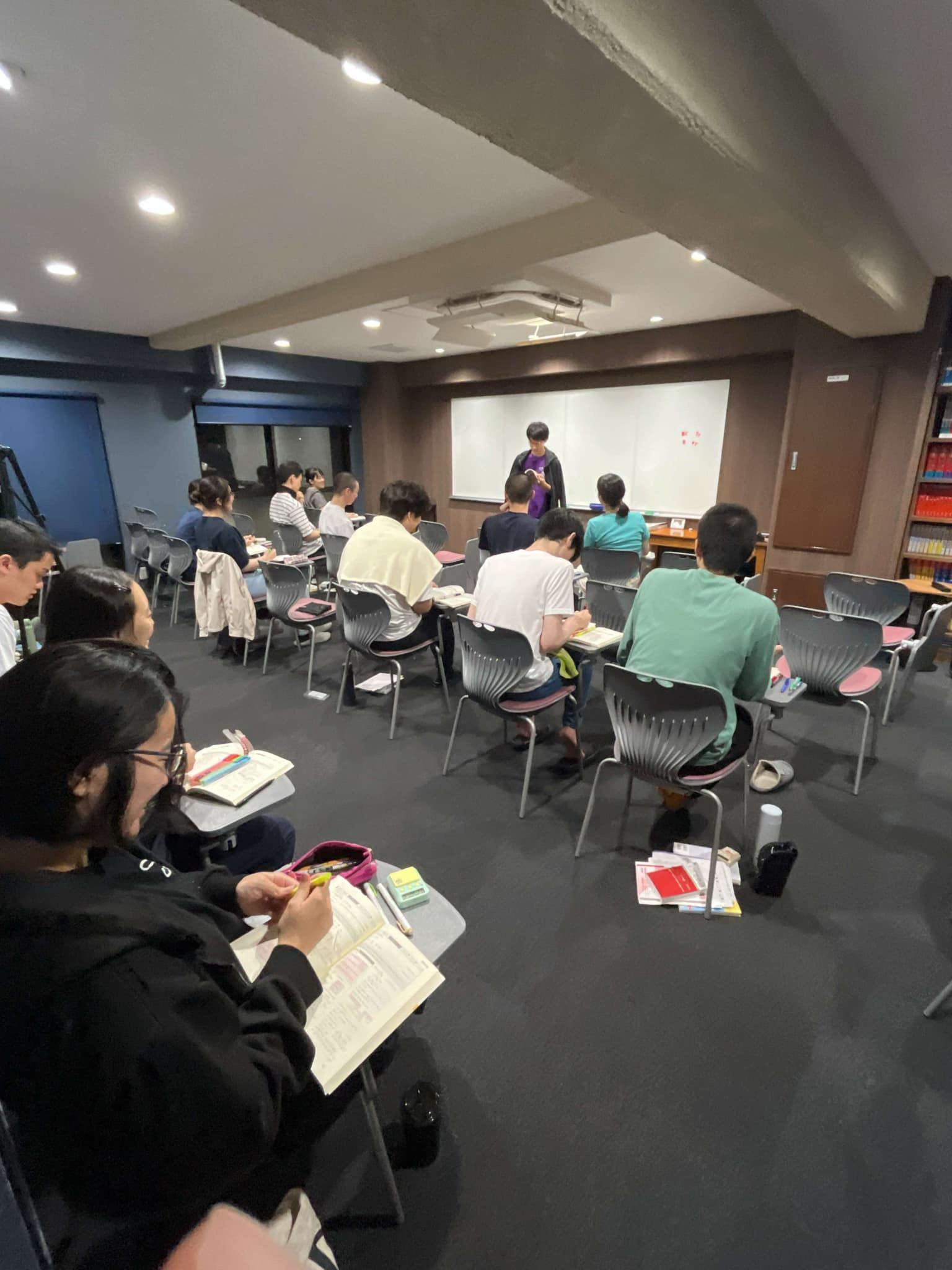

『総合的研究』の勉強会に

参加することになりました。

少人数制で、阿部先生が担当してくれていたので、

安心して参加できました。

その時間はとにかく必死で問題と向き合い、

完璧にできるようになるまで取り組みました。

ですが、あるとき、

大きな壁にぶちあたったんです。

それが「数Ⅲ」という壁です。

「数Ⅲ」は絶対に必要なんだけど、

全くわからないから、

全く手を付けてなかったんです。

「数Ⅱ」だけでも大変なのに、

それ以上難しい問題なんてできるか! って(笑)。

難しいことから逃げるという、

僕の悪い癖がここでも発動していました。

ですがある日、

そんな姿勢が村田塾長に見つかって

「大事な教科に向き合わないで、どうするんだ!」と、

ガツン! と叱られたんです。

自分でも〝逃げてる〟ってわかってたんですが、

村田先生に、そのままいったらどうなるか、

はっきり言ってもらって、

本気でヤバイ! と目が覚めました。

しかもそれからの『総合的研究』の勉強会では、

「数Ⅲ」ばかり扱うようになって、

もう逃げられない・・・

やるしかない・・・

と腹をくくりました。

必死で「数Ⅲ」を読ん読んで読んで

読んで読んで読んで読みまくりました。

すると、だんだん大枠をつかめてきたんです。

さらに続けていくと、

「数Ⅲって面白いな」と思うまでになりました。

この変化には自分でも驚きました。

いま振り返ってみて、

あんなにイヤだった「数Ⅲ」に

真剣に取り組めるようになれたのは、

あの時の村田先生の叱咤が

ぼくの「殻」を壊してくれたからです。

おかげで変な〝力み〟が取れて、

「数Ⅲ」が頭にスルスルと

入ってくるようになったんです。

模試の成績も上がり、

北大を受けられるぐらいにまでなりました。

叱ってもらった日が、数学のターニングポイントでした。

あの時の村田先生はめっちゃ怖かったですけど、

本当にありがたかったと、感謝しています。

化学の感覚が変わって、二次で7割、私立も87%とれた!

そしてもう一つ、合格のカギを握ったのは、

化学の感覚が変わったことでした。

現役のときは苦手科目だった化学が、

得意科目になりました。

夏頃に化学に対する感覚が、

ガラリと変わった瞬間があったんです。

その時に何があったのかお伝えします。

入塾してからは塾の「大逆転勉強法」に従い

序盤の時期は、基本を完璧にしました。

「一問一答」は擦り切れて

ボロボロになるまで反復して、

どこから問われても

スラスラ答えられるぐらいになるまで

完璧に覚えました。

次の段階の中盤では、

化学の「重要問題集」に取り組みました。

できなかった問題を集中して、

5回以上は反復しましたが、

それでも、なかなか成績があがりません。

なぜなら、化学特有の考え方が

どうしてもわからなかったんです。

計算問題が苦手で、

ちょっと難しくなると、

どう考えたらいいのか、

どう発想したらこの式になるのか、

まったく見当がつかないのです。

そこで塾に勉強指導にきてくれている

大学生の先輩に相談しました。

先輩によると、

「化学って、結局は〝比〟でしかない。

〝比〟の関係さえわかってしまえば、あとは同じ。

どの問題も同じ。

どのように出題されても、解けるものだよ」

と言うのです。

本当なの?! と驚きつつ、

その考え方をベースに向き合ってみました。

そうして問題を解き、解説を読む、

ということを続けていったら、

だんだん先輩が言っていた意味がわかってきました。

自分にはこの発想が足りなかった、とか、

こう考えればいいのか、って

何を補えばいいのかが見えてきたのです。

ここまできたら、

もう迷いなく「重要問題集」に向き合え、

どんどん進みました。

なぜ、序盤であんなに暗記する必要があったかというと、

中盤でこれを理解するためなのか!

と腑に落ちました。

一段上の視点から化学を見れるようになり、

感覚があがるってこういうことなのか・・・・

って感動しました。

そこから成績がぐんぐん伸びたんです。

去年は、暗記問題しか解けなかったのに、

今年は、計算問題も方針が立つようになり、

自分のたてた方針も間違ってない!

となって、

自分で言うのもなんですが、快挙です。

しかも、

方針をたてるスピードが

圧倒的に早くなったので、

落ち着いて計算できて、

時間が余るぐらいになりました。

その結果、、、、

立命館の化学は、昨年60%から、今年87%へ。

北大の2次も、昨年は30%だったのが、

今年は70%はとれた手応えがあります。

模試でも、安定して偏差値60台がとれました。

本当に成績を上げるには・・・

こうして僕の2大苦手教科が

爆上がりしてわかりました。

本当に成績をあげるには、

ただ勉強するだけではなく、

自分自身が変わらないといけないんやな、と。

自分を閉じ込めていた「殻」を壊して、

デキる人の〝感覚〟をうつすこと、

これが最大の秘訣やと思います。

誰でも苦手な教科や単元があると思います。

でも、諦めたり、逃げたりしないで、

ステップアップの講師から

自分を縛ってる「殻」を壊してもらうといいと思います。

そして、感覚の違いを体験してみてください。

きっと、見たことない景色が見えるようになると思います。

ありがとうございました。