こんにちは!大学受験塾ミスターステップアップ・講師の弓場です。

今回は、大学受験塾ミスターステップアップで推奨している『ゴールから発想する合格手帳』の効果的な使い方についてお伝えします。

学研マーケティング

売り上げランキング: 94,127

学研マーケティング

売り上げランキング: 86,412

この合格手帳は、ただ受験に合格するためだけの能力が身につくものではありません。

大学生に入ってから、あるいは社会人に入ってから求められる大切な能力を身につける、一生役立つスキルを身につけるためのものです。

実際に、合格手帳を受験生の時から愛用していた卒業生からは、

大学に行ってから、本当に合格手帳を書いててよかったです!

就職してから、合格手帳のありがたみがよくわかりました!

という声を数多く聞きます。

受験を通してより充実した人生を送っていくためにも、ぜひここで合格手帳の使い方をマスターしてください!

1.合格手帳を書くメリットとは?

合格手帳を書く一番のメリットは、受験勉強を通して時間管理の大切さを知ることができる、ということです。

高校までと違い、大学生活は、自分で受ける授業を選んでいく必要があります。

自分はちょっと朝起きるのが不安だから1時間目をとるのはやめておこう

夕方5時にはサークルが入ってるからこの日は4時間目までにしておこう

などなど、そういった時間調整やスケジュール管理を自分でやっていかないといけません。

さらに、大学生活は授業だけではありません。

サークルやバイト、友達との約束…

自分ではコントロールできない時間もたくさん増えてきますから、生活スタイルを自分で決めて、自分で把握して管理していく必要があるのです。

きっちり時間を管理して、ライフスタイルを自らデザインできる大学生活と、管理できずに「あー、今日も1日何やってたんだろ〜」という1日がダラダラと続く4年間。

1日の使い方が、そのまま4年間の大きな差になっていくわけです。

そして、時間管理能力は社会人になってからも当然必要になってきます。

学生時代ならともかく、社会に出てから遅刻や約束をすっぽしてばかりいたら、それだけで下手したら一発でクビになったりするわけです。

大学生活を充実させていく意味でも、これから社会人として最低限の礼節を身につけるためにも、いずれにせよ手帳術や時間術は非常に大事になってくるのです。

社会人生活、大学生活、受験勉強…

いずれにおいても必要ならば、いっそのこと、ここで合格手帳をフル活用して、受験勉強の段階で身に付けてしまいましょう。

2.合格手帳の具体的な使い方

では、以下からは合格手帳の具体的な使い方のポイントをお伝えしていきます。

2-1.勉強時間を書き、無駄な時間を減らす

まず、合格手帳では、必ず、一日の合計勉強時間数を書くようにしてください。

意外とこれができていない人もいるのですが、ここが合格手帳のコアになってきます。

そうすることで、1週間前、1か月前、3か月前と比べて、

どれぐらい勉強時間が増えただろうか?

どれくらいムダな時間が減ってきたか?

などの変化を見ることができます。

そもそも、なぜ勉強時間を合格手帳に書いていくのか?というと、その目的は言うまでもなく「勉強時間を増やすため」です。

基本的には、勉強時間を増やした分だけ成績も伸びます。

もちろん、勉強の質を高めることが何より大切ですが、ある程度のラインまでは勉強量を当たり前のように増やし、1日の中で出来るだけムダな時間を減らしていくのが受験のポイントになります。

ただもちろん、昨日に比べて勉強時間が減っているケースだってあるし、勉強時間の中で集中できていない時間などもごく普通にあると思います。

ダラーっと勉強したつもりになった時間だけが増えても意味はないし、勉強時間が減ったからといって不安になったりする必要もありません。

例えば、ちょっとした用事が突発的に入るだけでも、実質的にはその日一日の勉強時間は減ったことになります。

でも、ただ目先の勉強時間を1日単位で細かく比較しても仕方ないので、1週間、1ヶ月の単位で勉強時間が増えていればいいわけです。

1週間単位でどのくらい勉強時間が増えたかな?といった部分も含めて書きながら、1ヶ月前の自分よりも、1週間で2・3時間増えていたらそれでも十分、前に進んでいます。

あくまで大切なのは「いかに1日の時間を意識して捻出できたか?」です。

例えば、1日の目標勉強時間が14時間なら、その数字にこだわらなくても構いません。

ついボーッとしてしまった時間や、無意識に過ごしてしまった時間をいかに削ぎ落とせたか?

そうして生み出した時間に大きな意味があるのです。

ですので、まずは合格手帳を活用しながら、ひとまず勉強時間10時間を目指してみてください。

そこから12、13、14時間と勉強時間を増やしていけるはずですが、それ以上は、正直増やそうと思ったら簡単ではないと思います。

睡眠や食事、お風呂の時間を削ることになるので、こうなるとまた生活の違う部分にしわ寄せが出てきてしまいます。

勉強時間は増えてはいるけど、

体調を崩してパフォーマンスが下がった 睡魔に襲われて勉強に全く集中出来ない 2日間は続いたけど結局3日目で1日中爆睡してしまった

となっては元も子もないので、勉強の密度が下げずに何日も継続できるバランスを、合格手帳を書くことで見極めていきましょう。

今日は限界まで勉強してベストを尽くせたぞ!

と感じられるような1日を、週に2回、3回、そして7回に増やしていく。

そうやって充実した毎日をデザインしていってほしいと思います。

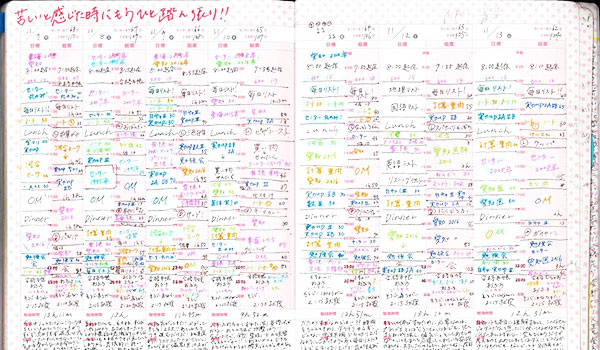

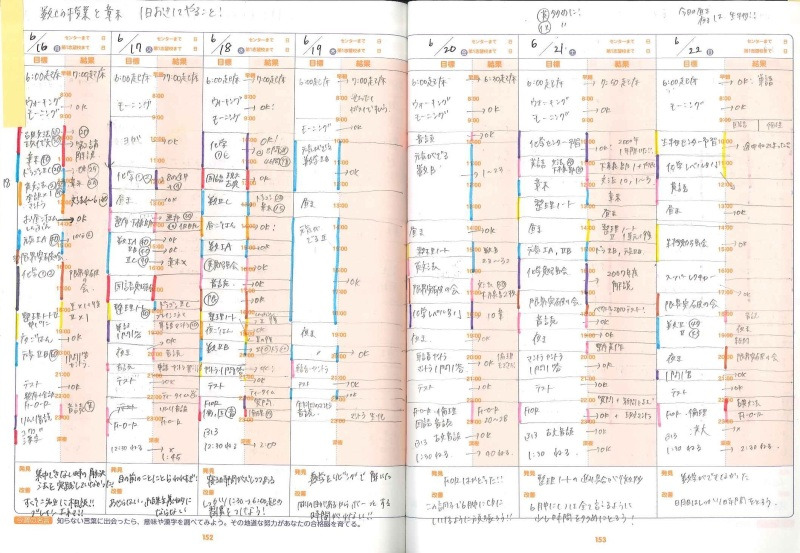

2-2.科目ごとに色分けしてバランス感覚を養う

合格手帳を書く上での2つ目のポイントが、視覚的にパッとわかるように色分けを使う事です。

教科ごとに色分けをするのもいいし、教科ごとまでいかずとも、最低限、

- 文系は赤色で書く

- 理系は青色で書く

- その他は黒色で書く

のように、大きく3種類くらいの色分けをしてみてください。

そうすると、「今日は数学をこのくらいやった」というのがパッと見てわかりやすくなるので、時間配分のバランスの偏りに気が付きやすくなります。

そもそも、合格手帳は書くことが目的なのではなく、「見返して改善していくこと」が大事になります。

見返す気が起こらないような合格手帳を書いていては自己満足的なものになってしまいます。

今日のことを書いて、データを残して、そのデータから自分を紐解いて、そして改善していく。

このように実践、行動して、そこまでやり尽くして初めて合格手帳を書く意味があるので、書いて終わりにならないようにしましょう。

そういう意味で言えば、併せて「綺麗で丁寧な字で書く」ことも非常に大切です。

これは合格手帳に限った話ではなく、試験の答案も全く一緒です。

ミスが多い人ほど、答案用紙に書いている内容がごちゃごちゃしていて、見ているこっちも頭が混乱するものが多い傾向にあります。

反対に、答案がバッチリ綺麗な人ほど、例えば数学の回答が縦に揃ってたりなど、パッと見てスッキリしていることが多いです。

視覚的にわかりやすいように書くと、パッと見てヘンなところにすぐ気がついたり、計算ミスしているところにもすぐに気づけるようになります。

ごちゃごちゃしていると自分で見直す気も失せるので、その分だけミスに気づけるチャンスも減ります。

合格手帳でも、わかりやすく書いていれば、その日のズレにすぐに気がつけます。

その日のうちに例えばマイナス10ズレてたとしたら、マイナス5にして明日マイナス5をまた改善するための計画を立て直して、また実践に移していく。

このようにして、合格手帳を活用していきましょう。

ただ、1日単位でバランスを取るのが得意な人と苦手な人がいるので、1日単位が難しければ、1週間単位でバランスを取るのも有効です。

1日の中で英語5時間、数学5時間と目標を立てたとすれば、仮に1日でそれを達成できなくとも、1週間の中で英語35時間、数学35時間を目標に立てたら良いのです。

今日は英語7時間やったから、次の日は英語4時間にして1時間を数学の時間に充てるだけで、それだけで目標値に到達はできます。

もっと言えば、1週間の目標が35時間だったけど33時間になったくらいでも、そこまで大きく気にすることもありません。

ある程度のゆとりを持って計画を立てていく方が長続きしやすいです。

さすがに「1週間連続で全然やってない!」くらいになるとさすがに偏りが大きいですが、1日単位で考えずに、1週間くらいのスパンでバランスをとってみるといいと思います。

合格手帳を使って計画を立てる目的はあくまで合格するためです。

計画通りに実践しないと受からないわけでもないですし、その計画も、調整が必要ならすぐに修正していかなくてはいけません。

だから、その都度改善して、その都度最適化していくっていう柔軟性を持って取り組んでいきましょう。

1つの科目に偏り過ぎたら、1週間できちんとバランスをとる。

好きな教科ばっかりやったり、苦手教科を後回しにしていると、現実問題、なかなか成績が上がりません。

パッと視覚的にわかりやすく合格手帳を書いて、全体のバランス感覚を養っていきましょう。

2-3.発見したこと、改善点を書く

合格手帳3つ目のポイントは、発見したことや改善点をどんどん書いていくことです。

受験生はどうしても良くない点ばかり見つけてしまいがちです。

でも、ひたすら反省だけで落ち込んでしまったらかえって逆効果になります。

反省も必要ですが、大切なのはそれに対する改善策を考えていくことです。

合格手帳の下の欄には改善点を書く欄があるのですが、ここでやってはいけないのが、「精神論みたいな改善策を書いてしまう」ことです。

例えば、

- 「昼に寝すぎないようにする」

- 「明日は早起きする」

- 「もっとがんばる」

など。

これは具体性が一切ないので、改善策にはなっていません。

書くのであれば、もっと具体的に、

- 昼ごはんはちょっと少なめにする

- 眠たくなったら顔を洗う

- 眠ってしまいそうな時はタイマーかけておく

- 家族や友人に頼んで起こしてもらうようにする

といったように、実行に移しやすい対策にしましょう。

勉強の計画を立てていればハプニングやトラブルやミスは当たり前ですから、後はそこからどう持ち直すか?が大切です。

だからそこを落とし込んで改善策を書くべきですし、そうじゃないと対策にはなりません。

そうやって少しずつ、上手くいく対策をどんどん取り入れて、良くない習慣やクセを少しずつ無くしていきましょう。

「これをやってみたらよくないってことがわかった!」

ということを見つけるために書く項目なので、過度に良くないところばかり反省しても意味がありません。

とにかく具体的に書いて、よくないことはやめて、よかったことは続ける。

その繰り返しで、日常の中でよかったことをどんどん実践していってください

成績は目に見えて伸びなくとも、それでも毎日勉強に向き合ってるからこそ、直前期に成績がパンと上がっていきます。

同じ勉強時間でも、10の密度で勉強できたところが12でできるようになっていけば、どんどん1日の密度も勉強量も増えていきます。

受験シーズンの直前期に多くの受験生の成績がバンと飛躍的に伸びるのは、その小さな習慣の積み重ねが後半になって花開いて、1日の密度がガラリと変わってくるからです。

成績は多くの場合、右肩上がりにグイグイ伸びるのではなく、階段飛ばしで気がついたらグッと上がるのもこのためです。

冬に花火を打ち上げるためには、火薬を春と夏と秋に埋め込んでおかなくてはいけません。

冬から勉強を始めた途端にたちまち打ち上がるわけではないのです。

春夏秋に陰ながらの努力があるからこそ、直前期になってようやく良い習慣が実を結びます。

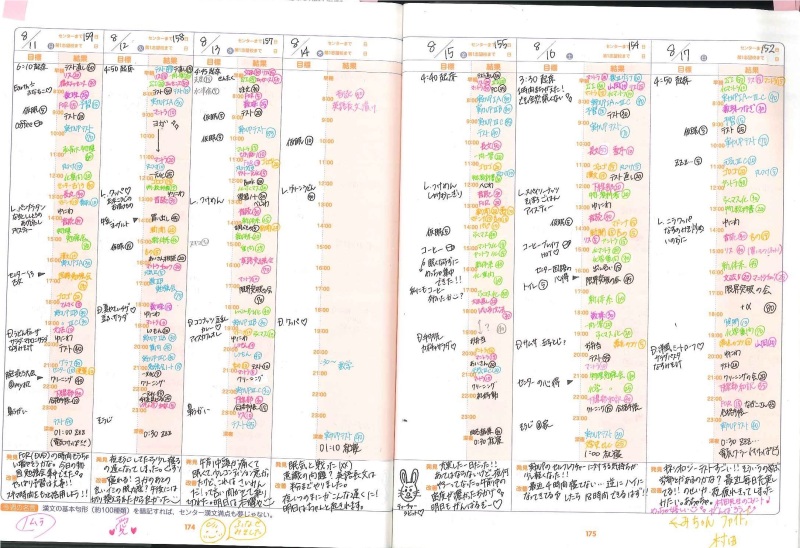

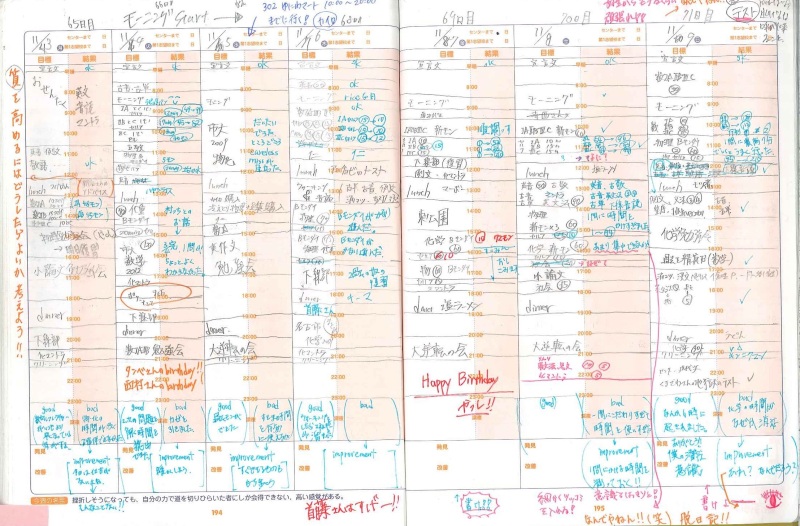

3.塾生の合格手帳を公開!

では実際にミスターステップアップの塾生はどのように合格手帳を書いているかお見せしたいと思います。

こんなに書くの?!と思った方もいると思います。

しかし最初からこれほど書けたわけではありません。

毎日発見と改善を繰り返して、自分の合格手帳が出来上がってきます。

上の写真みたいに書こうとするのは良いですが、あくまでも合格手帳は勉強する手段です。

くれぐれも綺麗に書くようなことを目的にしないように気をつけてください。

4.合格手帳を書く真の目的

次に、合格手帳を書く真の目的をお伝えしたいと思います。

4-1.「意識化する」

1日の勉強時間を書くのは、ただ単に勉強時間を増やすことだけが目的ではありません。

その真の目的は何か?

それは、「意識化すること」にあります。

無駄な時間や、ぼーっとしてる時間を無くしていくといことは、要するに「自分が1日何をしていたか?」という感覚を意識化していくことです。

この時間、結局何やってたんだろう?

こんな時間は受験においては特に避けたいわけです。

特に受験生にとって天敵となるのは、スマホやテレビ。

10分だけスマホを触ろうと思っていたのに気づいたら1時間も経ってたとか、「この番組を見た後に勉強しよう」と思っていたのに結局次の番組も見てしまった…

要するにこの状態は、自分できちんと時間をコントロールできておらず、自分の意識が離れている状態というわけです。

もちろん、休憩はするなというわけではなく、大切なのはあくまで「その時間を意識すること」です。

「リフレッシュのためにこれをやるんだ」という意識を手放さなかったら、きちんと時間をコントロールしていくことができるようになれます。

多くの人が結局、ダラダラとスマホやテレビなどの易きに流れるというのは、つまりそれは「意識化」できないからなのです。

勉強時間を増やすことはもちろん大切です。

でも、1つ1つの時間を意識化することができれば、言葉通り、1日24時間フル活用できるようになれます。

あくまで、1日の勉強時間がどこまで密度の高い勉強時間になっているのか?こそが合格を左右するキーポイントとなるのです。

もちろん、最初から全ての時間を意識化することは簡単なことではありません。

でも少なくとも、難関大学に合格したり、1年間で偏差値10も20も上げて大逆転合格していくような受験生は、例外なく勉強時間も密度も高めていっているのです。

当然、どの受験生も最初からできたわけではありませんが、合格手帳を書く中で、1日の密度をどんどん凝縮させていっています。

そしてそんな中身の充実した日々を、大学に行ってからも、社会に出てからも、一生過ごし続けていってほしいのです。

ちなみに、意識化して「凝縮」できるのは時間だけではありません。

日常生活の1つ1つの動作や所作も凝縮することができるようになれます。

自分の一つ一つの動作でどんな音を立てているのか?

こんな些細な部分を意識化できるようになると、不思議なことに、細かな計算ミスも格段に減っていきます。

だから面白いことに、今までの受験生の中で「合格手帳はしっかり活用できているけど、数学の計算が雑な人」を見たことがありません。

逆に、合格手帳を書くのも雑な受験生は、あらゆるところでケアレスミスしたり、普段やらないようなミスを大事なところでしてしまうこともよくあります。

このように、思考と日々の動作はわかりやすくダイレクトに繋がっています。

先ほども言ったように、合格手帳を書くわかりやすい目的の1つが「勉強時間を増やすこと」です。

ですが、真の目的は、自分の振る舞いや行動、一つ一つの所作を全てに対して意識化していくこと。

そのサポートをするための補助ツールとして、合格手帳を役立ててほしいと思います。

4-2.「好き嫌いを超越する」

「2-2.科目ごとに色分けしてバランス感覚を養うこと」でお伝えしたことは、言わば「表の目的」です。

色分けしてわかりやすく書くのには、更なる真の目的があります。

それは「好き嫌いを超えていく」ということです。

「これは好きだからやる、これは嫌いだからやらない。」

この考え方だと単純に志望校に合格できないし、社会に出てからも、ひたすら苦手なことから避け続けるクセが身についてしまいます。

大学受験は、国公立を受験するにしても5教科全部やらないといけないし、私立でも3教科はやらないといけません。

もちろん苦手な教科や嫌いな教科に対するエネルギー配分はコントロールしても構いません。

例えば、苦手科目の合格最低点が7割だったら、7割分のエネルギーを注ぎながら合格を目指していく・・・

こういった戦略自体は全く構いません。

でも、受験には「これだけはやらないといけない」というラインがあるのも事実です。

逆にいうと、受験生というのは、苦手なことと向き合わなければいけない、最後の試練とも言いますし、最後のチャンスでもあるってことです。

もちろん得意分野を伸ばしていくことは大切です。

例えばプロ野球選手でいうと、「守備もバッティングも普通レベルの人」よりも、「守備は上手いけどバッティングが下手な人」の方がプロになれる可能性は高くなるんです。

そういう意味では自分の特技はどんどん伸ばしていってほしいのですが、特技で突き抜けるために必要なものこそが、苦手なことへの挑戦なのです。

苦手なことに挑戦するのは、得意分野を伸ばすためです。

富士山のように高い山になるためには、それを支える強い土台が必要です。

富士山の高さを支えているのは、広い裾野。

裾野が広いからこそ、高い山はより高く突き抜けることができるのです。

合格するためには、どうしてもやらなければならない苦手科目に取り組まざるをえません。

大学生や社会人になったらある程度「イヤな仕事」は避けることができますが、そういう意味では、受験は苦手を克服して裾野を広げる最後のチャンスなのです。

苦手なことを「イヤだなー」と思うよりは、新しい自分になるための大チャンスだと思ってください。

ぜひこの機会を活かし、苦手から逃げず、向き合って、どんどん得意分野を磨いていきましょう。

4-3.昨日の自分を超え、問題発見・解決能力を身につける

そして、問題を発見して改善策を立てていく真の目的は、

「昨日の自分を越えていくこと」にあります。

受験生の多くは、よく他人と比べてしまいます。

「他の人はやってるけど自分はまだここまでしかやってない・・・」

焦りが募るシーズンにはそういった相談も増えるのですが、比較すべきは昨日の自分です。

そもそも、自分と他人は勉強をスタートした時点の学力や、これまでの人生経験や環境もガラリと違います。

根本的なスタートラインは人それぞれ違うのだから、そこで他人と比較する必要は全くありません。

でも、唯一勝たなければならないのは昨日の自分。

昨日の自分よりも、今日の自分は24時間分長く生きています。

昨日の反省や改善点も知ってる分、昨日の自分に勝てないはずはないんです。

もちろん、勝てたかどうか?は、表面的な勉強時間や成績などの数字だけではありません。

1年間を通して、いかに日々、自分の限界に挑戦できたか?

昨日よりも、より密度の濃い1日を過ごせたかどうか?

ここを比べて1日を生きてください。

そんな毎日を送っていれば、1年後には別人のようになっているのは間違いありません。

そんな1日を積み重ねていくためには、合格手帳で日々の改善策を見つけて、「問題発見能力」と「問題解決能力」を身につけていってほしいと思います。

「問題解決能力」というのは、受験勉強で自然と身についていきます。

でも、大学・社会に出た時に求められるのはむしろ「問題発見能力」です。

例えば、自分が何か商品を作らなければならないとなった時に、「お客さんはどんなことで困ってるのか?」といった問題を発見していく能力が求められてきます。

でもこの時、直接お客さんに「何か困ってることありますか?」と尋ねたところで、そのお客さん自身も問題を言語化出来るわけでもないし、教えてくれるわけでもありません。

例えば、一時期(今もですが)コンビニで流行した、高級路線のおにぎりやアイスなんかは、お客さんの「見えざるニーズ」を発見できたからこそ大ヒットしました。

景気も良くない昨今で、どんどん値下げしなければ商品が売れなくなっている時期に、価格が高い商品をあえて売ろうというアイデアは、普通だったら考えつきません。(実際にセブンイレブンの幹部会議でも、当時このアイデアは大反対を受けたそうです。)

でも、そんな時代だからこそ、本当はみんな、ささやかなご褒美を自分にあげて、いつもより贅沢な時間を過ごしたいのではないか。

フレンチや高級料亭など、そこまでお金はかけられないけど、ちょっと頑張った日だけ、いつもは100円だけど、200円のおにぎりに変えてみよう。

そう考えている人はきっとたくさんいるはずだ。

アイデアの立案者はこう考え、多くの反対意見を押し切って世にリリースしたそうなのです。

結果的にこのアイデアは大ヒットしましたが、このアイデアを生んだものは、世の中のニーズを見つける「問題発見能力」です。

例えば、これは、お客さんに「今、どんな商品が欲しいですか?」「何か困っていることはありますか?」と尋ねたところで、きっと誰も「いつもよりリッチなおにぎりが欲しいです」だなんて答えません。

でも、実際に世に提案した時に、そのアイデアが多くの人に訴求して大ヒットしたわけです。

多くの日本人は、問題解決能力は高いけれど、問題を発見する能力は高くないと言われています。

それは学校教育や働き方などといった原因は様々言われています。

でも、問題を発見する能力は、普段からアンテナ立ててなかったらなかなか見つけることはできません。

だから、1日の中で「今日はどこが良かったかな?」「もっとこうしたら良かったな」と1日の中でしっかり考えている人は、あらゆる問題を見つけることが出来るようになれます。

合格手帳を書いて、「もっと改善していい1日にしていこう!」という意識があれば、どんどん問題を発見する思考回路が育っていきます。

その能力を養うためにも、どんどん合格手帳に改善点や日々の気づきを書いていって欲しいと思います。